如果以我的参考系来评价这部电影,那么它不能算一部很成功的电影。我至多会给3颗星。

其实沉闷不是问题,压抑不是问题,长镜头、静画面都不是问题,最大的问题在于,这部电影并没有与我的内心进行了多少互动。至少在我看来,导演的某些处理显得一厢情愿,作为2000年的电影,某些内容的安排似乎也缺乏新意。而且相比起来,我更喜欢在电影中“看”到哲理,而不是“听”到。

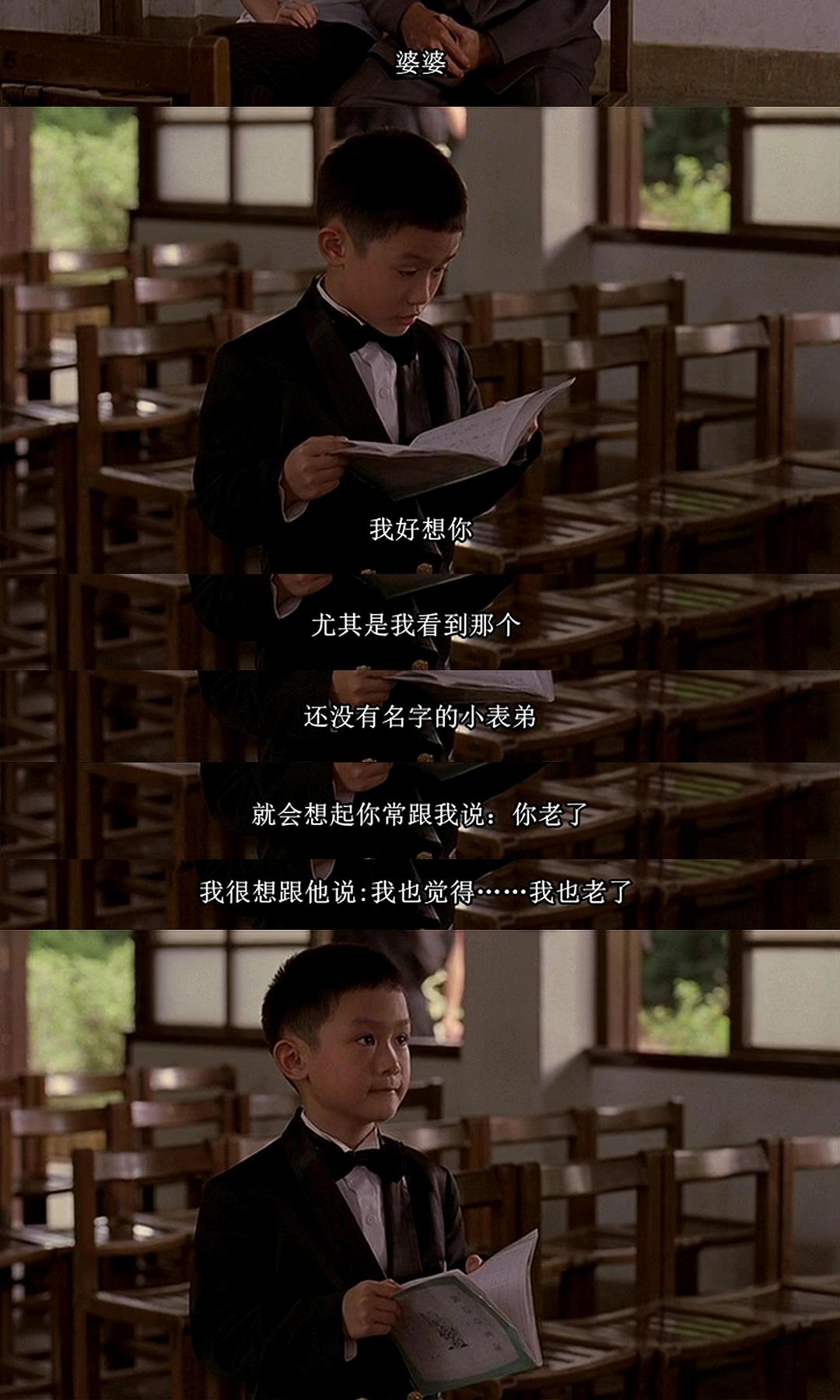

小男孩洋洋的后脑勺。还有我们所有自己的后脑勺。原来这个世界至少有一半是我们看不见和不知道的。

杨德昌的《一一》是S很喜欢很喜欢却不舍得推荐给别人的,我问他原因,他沉默了会儿说“哎,怕别人看了没感觉啊”,我于是很能理解。好像我也曾害怕把自己很中意的书或电影推荐给别人看,然后得到不知可否的回应,那就仿佛是虽然自己的深爱是么有任何人可以亵渎但自己深爱的东西仿佛被拂尘了一样。

《麻将》和《牯岭街少年杀人事件》太尖锐了,有时候锋利到让人喘不过气来,而《一一》里同样是诉说悲伤的主题,却由温润的颜色和日常化的生活表现出来,我们仍可以品尝到其中的无奈和叹息,却不知不觉不那么揪心了。

影片很长,整整三个小时,却一点不枯燥乏味,我甚至想起在看《你那边几点》的某个小康的妈妈买菜的镜头而怀念起李安的《饮食男女》了,于是又发觉台湾导演不管在拍摄题材或是表达方式上有何不同,甚或有的惊世骇俗而有的沉着内敛,但他们拍生活是一样的波澜不惊却在咀嚼的时候满口生津

三岁的时候我觉得自己有足够的能力帮小姑看柜台,觉得小姑可以放心走开去做别的我帮她卖那些化妆品。但是一直不明白她为什么不放心我自己在那里卖。

四岁的时候我很讨厌上幼儿园,我对妈妈说我讨厌幼儿园我想睡觉的时候不让我睡我不想睡觉的时候非让我睡觉。

五岁的时候我独自学会了骑自行车。我倔强地双脚着地,一只脚放好车蹬,一踏,另一只脚立刻放上来。偏倒。再来。重复。直到车轮带动我直行起来,觉得自行车真是个奇迹。

六岁的时候我非常羡慕小学生。希望自己也是其中的一员。

七岁的时候我胆小如鼠,记得第一天上学去厕所的一条长路自己都是夹着腿走的。

八岁的时候我第一次发现自己喜欢上一个转学走掉的男生。并把这件事情在西操场告诉了好多朋友。

九岁的时候我总羡慕五年级的学生,因为某一天的早上上学来的时候就可以看到他们背着书包排着队要去春游。

十岁的时候我参加过几次演讲比赛。自己也不知道是被哪个老师发现嗓音出色可以演讲的。在西郊动物园学校活动电视台录了相,爸爸把片子要了来。是个几分钟的无音图相。

我希望自己的生活被安排起来,我也懒的去选择什么,选什么都是一个结果。

看几千部电影会老去,看完只觉得的小男孩好玩也会老去。没看懂的当然还是会老去。

或许我不该这么想,应该去看看美片,励志一些。谁知道呢~

不管怎样,我真的只希望身边有人陪,我很怕寂寞。

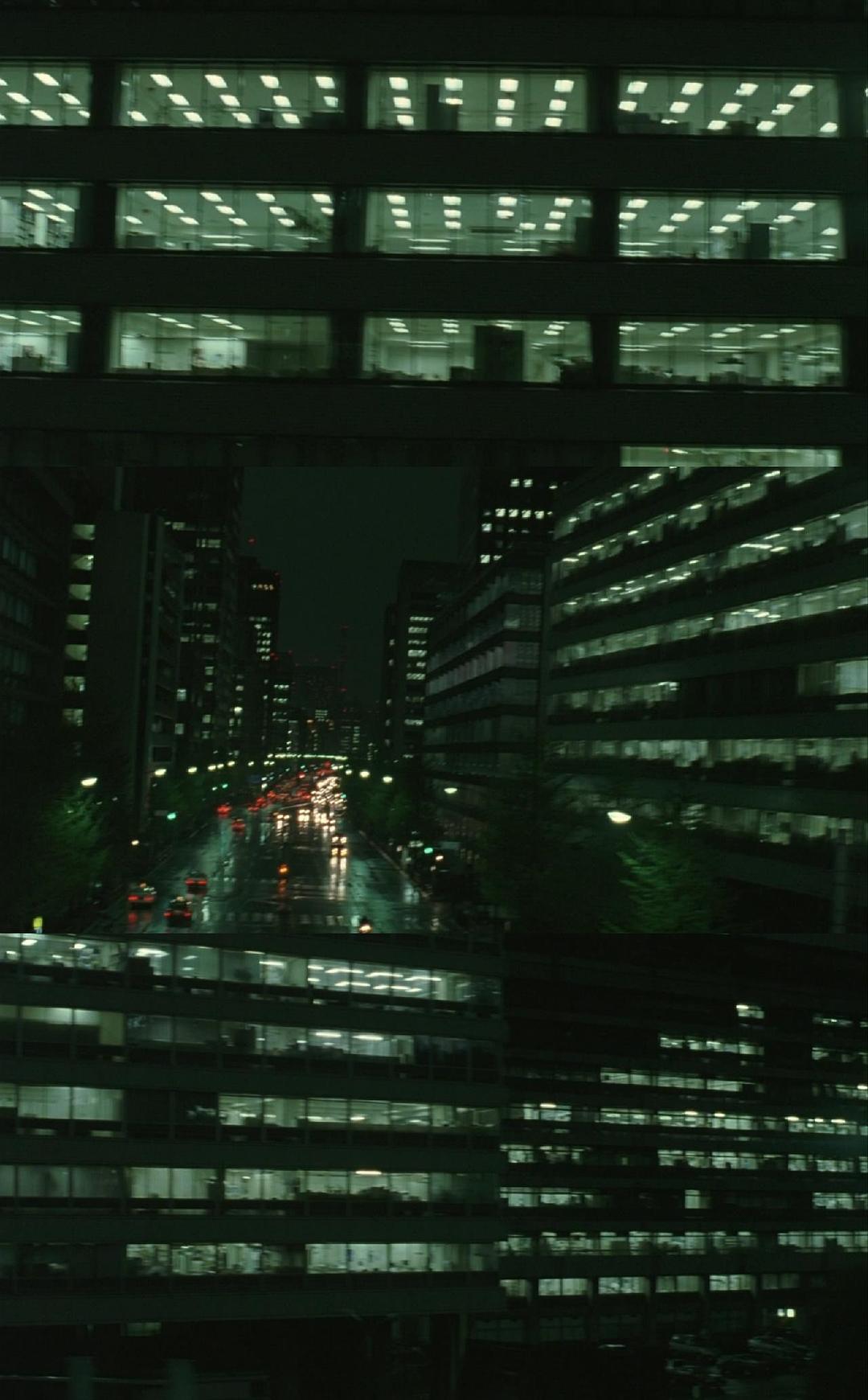

电影很喜欢用大段大段的长镜头.让我觉得很假文艺.

没有意义的镜头也太多了。显得很冗长.

后来我根本就没有心情看下去,就拖着看了。

故事有点不知所以然,一大堆无谓的事情.

最可怕的是电影台词说教意味太浓.

尤其是那个老男人,讲一大堆的道理

后来才觉得故事想讲的道理太多,

让人疲惫.

前段时间在地铁上读吴念真的《这些人,那些事》,时常看着看着眼泪就不听使唤,只能眨巴着憋回去以免他人侧目。今天重温吴念真饰演NJ的电影《一一》,三个多小时的片长,到了结尾处真的很想爆哭,却怎么也哭不出来。

吴念真这个人真的很不一样,我跟朋友感慨说我被他的文字控制地明明白白、服服帖帖。那种感觉就像是他拿着我情绪的钥匙。

其实我一直很喜欢台湾文化……它具化到方方面面:

是“小确幸”的生活理念;是孤悬的游子,飘落到对岸

《一一》:一沙一世界。

转载请注明网址: https://www.24788.net/voddetail/1418.html